TRENDING TAGS :

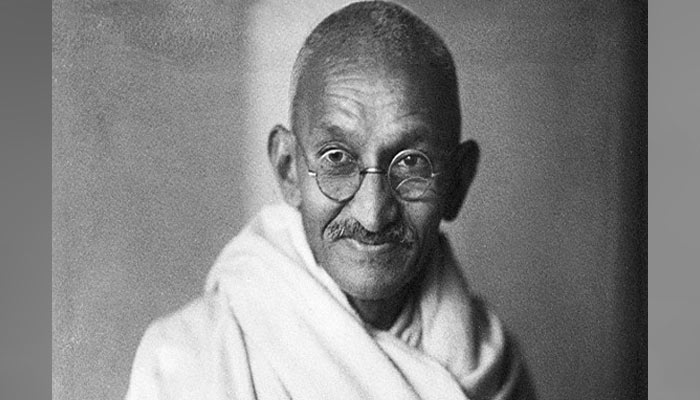

शहीद दिवस पर विशेषः शांति और अहिंसा का शाश्वत प्रतीक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

महात्मा गांधी का नाम आते ही जेहन में ऐसे सच्चे व सतत श्रमजीवी व्यक्ति की तस्वीर उभर आती है। जिसने अपने जीवन को सत्य की प्रयोगशाला बनाकर दिखाए।

पूनम नेगी

पूनम नेगी

लखनऊः आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समूचे विश्व पटल पर एक नाम नहीं वरन प्रतीक माना जाता है। यूं तो देश व दुनिया में शांति और अहिंसा की अवधारणा काफी पहले से प्रचलित थी किंतु जिस प्रकार महात्मा गांधी सत्याग्रह, शान्ति व अहिंसा को अपना सर्वाधिक मजबूत अस्त्र बनाकर देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया। वैसा दूसरा कोई और उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था,'' अब से हजार साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर कठिनाई से यकीन करेंगी कि हमारे जैसे हाड़-मांस से बना कोई ऐसा इन्सान भी कभी इस पृथ्वी पर जन्मा था।" वाकई महात्मा गांधी का नाम आते ही जेहन में ऐसे सच्चे व सतत श्रमजीवी व्यक्ति की तस्वीर उभर आती है। जिसने अपने जीवन को सत्य की प्रयोगशाला बनाकर असम्भव से लगने वाले ऐसे-ऐसे कार्य सम्भव कर दिखाए। आम लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महापुरुष के बलिदान दिवस पर आइए पुनरावलोकन करते हैं। उनके जीवन मूल्यों व उपलब्धियों पर जिन्होंने एक औसत बुद्धि के बालक को महामानव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक पारम्परिक वैश्य परिवार में जन्मे मोहनदास एक औसत विद्यार्थी थे, हालांकि अपने नैतिक गुणों के चलते उन्होंने यदा-कदा कुछ पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती थीं। कक्षा सात में उनके अध्यापक ने उनके रिपोर्ट कार्ड पर यह टिप्पणी लिखी, ''अंग्रेजी में अच्छा, अंकगणित में ठीक-ठाक, भूगोल में खराब, चाल-चलन बहुत अच्छा, लिखावट खराब।" पढ़ाई ही नहीं वे खेलों में भी फिसड्डी थे, किन्तु बीमार लोगों की सेवा करना, घरेलू कामों में मां का हाथ बंटाना और समय मिलने पर दूर तक अकेले सैर पर निकल जाना उन्हें पसंद था। बापू के शब्दों में उन्होंने बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखा था, उनमें मीनमेख निकालना नहीं। हालांकि अपनी किशोरावस्था में वे विद्रोही दौर से भी गुजरे थे। उस दौरान उन्होंने छोटी-मोटी चोरियां, छिपकर अंडा व मांस खाना धूम्रपान जैसे कृत्य भी किए थे। मगर उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष था हर गलती के बाद सुधार का संकल्प। प्रत्येक नादानी के बाद वह स्वयं वादा करते कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा और अपने वादे पर अटल रहते। उनमें आत्मसुधार की लौ होश संभालते ही जलने लगी थी। यही कारण था कि उन्होंने सच्चाई और बलिदान के प्रतीक भक्त प्रह्लाद और राजा हरिश्चंद्र जैसे पौराणिक हिन्दू नायकों को सजीव आदर्श के रूप में ग्रहण किया।

13 साल की उम्र हो गई थी शादी

मां की अतिशय धार्मिक वृत्ति के कारण संयम, शाकाहार व आत्मशुद्धि के लिए उपवास के संस्कार उनके भीतर बचपन में बीजरूप में पनप गए थे। 13 साल में हमउम्र कस्तूरबा के साथ विवाह सूत्र में बंध जाने वाले मोहनदास घर वालों के कहने पर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले तो गए। मगर राजकोट के ग्रामीण युवक का लंदन के महानगरीय जीवन से तालमेल बैठाना आसान न था। पश्चिमी खान-पान, तहज़ीब और पहनावे को अपनाने के लिए उन्हें काफी जूझना पड़ा। उनका शाकाहारी होना वहां शर्मिंदगी का कारण बन गया। मगर वे अपने संस्कार से नहीं डिगे। उन्होंने एक शाकाहारी रेस्तरां तलाश लिया और जल्द वह 'लंदन वेजीटेरियन सोसाइटी" के कार्यकारी सदस्य भी बन गए। उस शाकाहारी रेस्तरां में उनकी मुलाकात कुछ बुद्धिजीवियों से भी हुई। जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। इनमें एडवर्ड कारपेंटर जैसे समाजवादी विचारक,जॉर्ज बर्नाड शॉ जैसे सुप्रसिद्ध लेखक और एनी बेसेंट सरीखी मानवतावादी धर्मशास्त्री प्रमुख थे। गौरतलब हो कि 'श्रीमद् भगवद्गीता" जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, एक नई दिशाधारा दी, उस अमूल्य ग्रन्थ को उन्होंने सबसे पहले लंदन में सर एडविन आर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद में ही पढ़ा था।

दक्षिण अफ्रीका में किया संघर्ष

बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में सत्य के प्रयोगों की बुनियाद दक्षिण अफ्रीका में पड़ी। दक्षिण अफ़्रीका में नडाल स्थित एक भारतीय कम्पनी में उन्हें एक साल के अनुबंध पर काम करने का मौका मिला गया। वहां वे मानवीय जीवन के कई कड़वे सचों से रूबरू हुए। नडाल में भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब थी। अपमान उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। गांधी जी के आदर्शों ने उन्हें इस अन्याय की खिलाफ खड़ा किया। तमाम अनपेक्षित अपमानों से गुजरने के बावजूद उन्होंने भारतीय अल्पसंख्यकों के छोटे से समुदाय के साथ शक्तिशाली विपक्षियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनके नेतृत्व में महिलाओं समेत सैकड़ों भारतीयों ने कारावास भुगता, कोड़ों की मार झेली, यहां तक कि गोली मारने के आदेश का भी साहसपूर्ण सामना किया। इस संघर्ष ने उन्हें सत्य की ताकत का अहसास कराया, उनके भीतर नेतृत्व का गुण विकसित किया। अपनी सत्यनिष्ठा की ताकत के बलबूते तमाम अत्याचारों को झेलने के बावजूद वे जरा भी नहीं टूटे, वरन सत्य की ताकत के प्रति उनकी आस्था अधिक मजबूत हो गई।

जब अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका

डरबन न्यायालय में यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने जब उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा, तो उन्होंने उसे अपने स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए साफ मना कर दिया और न्यायालय से बाहर चले गए। उनकी इस हरकत को अंग्रेज अधिकारियों ने अपना अपमान समझा और बदले की भावना से इस घटना के कुछ दिनों बाद प्रिटोरिया जाते समय उन्हें रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया। गांधी जी ने स्टेशन पर ठिठुरते हुए रात बिताई। यहीं नहीं, उन्हें एक घोड़ागाड़ी के चालक से भी पिटना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय यात्री को जगह देकर पायदान पर यात्रा करने से उन्होंने इन्कार कर दिया था। मगर वे न टूटे, न झुके, न डिगे। अपमान ने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक विरोध की भावना को मजबूत ही किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों बारे में अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा है, ''व्यापक जीवन दृष्टि विकसित होने पर उन्होंने पाया कि डरबन से प्रिटोरिया तक की वह यात्रा उनके जीवन के महानतम रचनात्मक अनुभवों में से एक थी। यह उनके सत्य का प्रयोगों का अविस्मरणीय समय था।""

पीएम मोदी ने उसी ट्रेन में यात्रा कर दी बापू को श्रद्धांजलि

बताते चलें कि पिछले दिनों अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उसी ट्रेन में यात्रा करके बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की तो सत्याग्रही बापू की विश्व प्रसिद्ध शख्सियत के सम्मान में मोदी जी का अभिनन्दन किया जाना वाकई एक अविस्मरणीय पल रहा। आज देश के बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भले ही राष्ट्रहित में गांधी जी के कुछ निर्णयों को अनुचित माने किन्तु देश की आजादी में उनके सत्याग्रह की महत्ता व स्वदेशी व स्वच्छता के दर्शन की अहमियत को कोई भी नहीं नकार सकता। मोदी जी ने बापू की प्रेरणा से जो राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान छेड़ा है, उसके सकारात्मक नतीजे हम सबके सामने हैं।

भगवद्गीता के शब्दों ने किया प्रभावित

महात्मा गांधी के 'आध्यात्मिक शब्दकोश" भगवद्गीता के दो शब्दों ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया। ये दो शब्द थे 'अपरिग्रह" और 'समभाव"। उन्होंने लोगों को भौतिक सम्पत्ति के बंधनों से मुक्त हो सुख-दुःख में सम भाव से रहने का पाठ पढ़ाया। वे कोरे उपदेशक नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक सच्चे, निष्पक्ष व सह्मदय वकील की तरह काम किया। वहां वे जल्दी ही मुवक्किलों के मित्र बन गए, जो न सिर्फ उनसे कानूनी सलाह लेते थे, बल्कि बच्चे से मां का दूध छुड़ाने और परिवार के बजट में संतुलन बैठाने जैसे घरेलू मामलों पर भी राय लेते थे। एक बार किसी सहयोगी ने रविवार को भी मुवक्किलों के आने पर विरोध किया तो उनका जवाब था 'विपत्ति में फंसे आदमी के पास रविवार का आराम नहीं होता"। यह था उनके आत्मविस्तार के दायरे का एक सहज सुंदर व प्रेरक रूप। उस समय उनकी सालाना आय 5,000 रुपए थी, लेकिन उनकी यह सम्मानजनक तनख्वाह अक्सर सार्वजनिक गतिविधियों पर ही खर्च होती थी।

डरबन में खोला था सदाव्रत

डरबन में और फिर जोहेन्सबर्ग में, उन्होंने 'सदाव्रत" खोल रखा था। उनका घर युवा सहकर्मियों तथा राजनीतिक सहयोगियों का ठिकाना बन गया था। जैसे-जैसे वे परिवार और सम्पत्ति के बंधनों से मुक्त होते गए, उनके निजी व सामाजिक जीवन का अंतर मिटता गया। सादा जीवन, शारीरिक श्रम और संयम के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे गांधी जी ने 1904 में पूंजीवादी आलोचक जॉन रस्किन की कृति 'अनटू दिस लास्ट" से प्रेरित होकर डरबन के पास फीनिक्स में श्रम के बूते अजीविका अर्जित करने का प्रशिक्षण देने के लिए एक फार्म विकसित किया था। इसके छह वर्ष बाद जोहेन्सबर्ग में भी वैसा ही एक और फार्म विकसित किया और रूसी लेखक के नाम पर इसे 'टॉल्सटाय फ़ार्म" नाम दिया गया। गौरतलब हो कि स्वदेश लौट कर जव उन्होंने साबरमती और वर्धा के आश्रम विकसित किये तो उनके पीछे मूल प्रेरणा इन्हीं फीनिक्स और जोहेन्सबर्ग फार्मों की ही थी।

गांधी पर हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों ने लगाए आरोप

भारत की अखण्डता के बिना देश का स्वतंत्र होना गांधी के जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक था। जब गांधी तथा उनके सहयोगी जेल में थे तो मुस्लिम अलगाववाद को काफी बढ़ावा मिला और 1946-47 में जब संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अन्तिम दौर की बातचीत चल रही थी, उस दौरान हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भड़की साम्प्रदायिक हिंसा ने ऐसा अप्रिय माहौल बना दिया कि जिसमें गांधी की तर्क और न्याय, सहिष्णुता और विश्वास सम्बन्धी अपीलों के लिए कोई स्थान नहीं था। जब उनकी राय के खिलाफ उपमहाद्वीप के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो वह साम्प्रदायिक संघर्ष से समाज पर लगे जख़्मों को भरने में तन मन से जुट गए। उन्होंने बंगाल व बिहार के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इसके शिकार हुए लोगों को दिलासा दिया और शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रयास किया। शंका और घृणा से भरे माहौल में यह एक मुश्किल और ह्मदय विदारक कार्य था। गांधी पर दोनों समुदायों ने आरोप लगाए। जब उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वह अनशन पर बैठ गए। इसके फलस्वरूप उन्हें दो महत्त्वपूर्ण सफलताएं मिलीं-उनके उपवास ने सितंबर 1947 में कलकत्ता में दंगे बंद करवाए और जनवरी 1948 में उन्होंने दिल्ली में साम्प्रदायिक शान्ति कायम की।

देश दो भागों हुआ विभाजित

वाबजूद इसके,यह दुर्भाग्य ही था कि अंग्रेजों की 'फूट डालो और शासन करो" की नीति के कारण देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। दंगे रोकने और शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी को विभाजन की शर्त मंजूर करनी पड़ी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस (गांधी स्मृति प्रतिष्ठान) में गांधी जी की हत्या हो गई। सुबह की प्रार्थना सभा में गांधी जी हजारों लोगों के साथ जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला महान राष्ट्रनायक सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गया।

बापू के विचार आज भी हैं जिंदा

इसे गांधी जी के व्यक्तित्व का सम्मोहन ही माना जाएगा कि इस दुनिया से जाने के सालों बाद भी उनकी आभा जरा भी मंद नहीं हुई है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक व उपयोगी हैं जितने उनके समय में थे। गांधी जी कहते थे कि सत्य सर्वोच्च कानून है और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य। अहिंसा में असीम शक्ति निहित है। साधारण भाषा में यही समझा जाता है कि अहिंसा का मतलब है किसी को न मारना। मगर यह इस शब्द का केवल आंशिक अर्थ है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के तीन रूप हैं- जागृत अहिंसा, औचित्य अहिंसा, भीरुओं की अहिंसा। जागृत अहिंसा व्यक्ति की अंर्तआत्मा की आवाज है जिसमें असंभव को भी संभव में बदलने की अपार शक्ति होती है।औचित्य अहिंसा दुर्बलों की अहिंसा है लेकिन इसका पालन ईमानदारी से किया जाये तो काफी शक्तिशाली और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भीरुओं की अहिंसा डरपोक और कायरों की अहिंसा है। पानी और आग की तरह कायरता और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि बुरे काम करने वालों के सामने घुटने टेक देना। इसका अर्थ है अत्याचारी के विरुद्ध अपनी समूची आत्मा का बल लगा देना। अहिंसा तो बुराई को अच्छाई से जीतने का एक कारगर सिद्धांत है।

अहिंसा जीवन का सिद्धांत है- गांधी

गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अन्याय और अत्याचार का मुकाबला हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम, दया, करुणा, त्याग और सत्य से किया जा सकता है। अहिंसा उपदेश नहीं बल्कि जीवन का क्रियात्मक सिद्धांत है, विश्व शांति, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिये एक ब्राह्मास्त्र है जो आज भी प्रासंगिक है। जागृत अहिंसा का पालन करते हुए हाल ही में हमारी सेना ने कर्मठ अहिंसा का परिचय देकर उन पागल आताताईयों को सबक सिखाया जो मौत का तांडव करते हैं। अहिंसा का वास्तविक अर्थ देश प्रेम को परिलक्षित करता है। आज पूरी दुनिया जिस तरह-तरह के संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें महात्मा गांधी के मूल संदेश को बार-बार याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। यही वजह है कि शांति आंदोलन हो या पर्यावरण आंदोलन; विश्व स्तर पर गांधी जी के विचारों को तेजी से मान्यता मिल रही है।