TRENDING TAGS :

Buddha Purnima : बुद्ध धर्म क्रांति एवं व्यक्ति क्रांति के सूत्रधार

Buddha Purnima महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राजपरिवार में हुआ था।

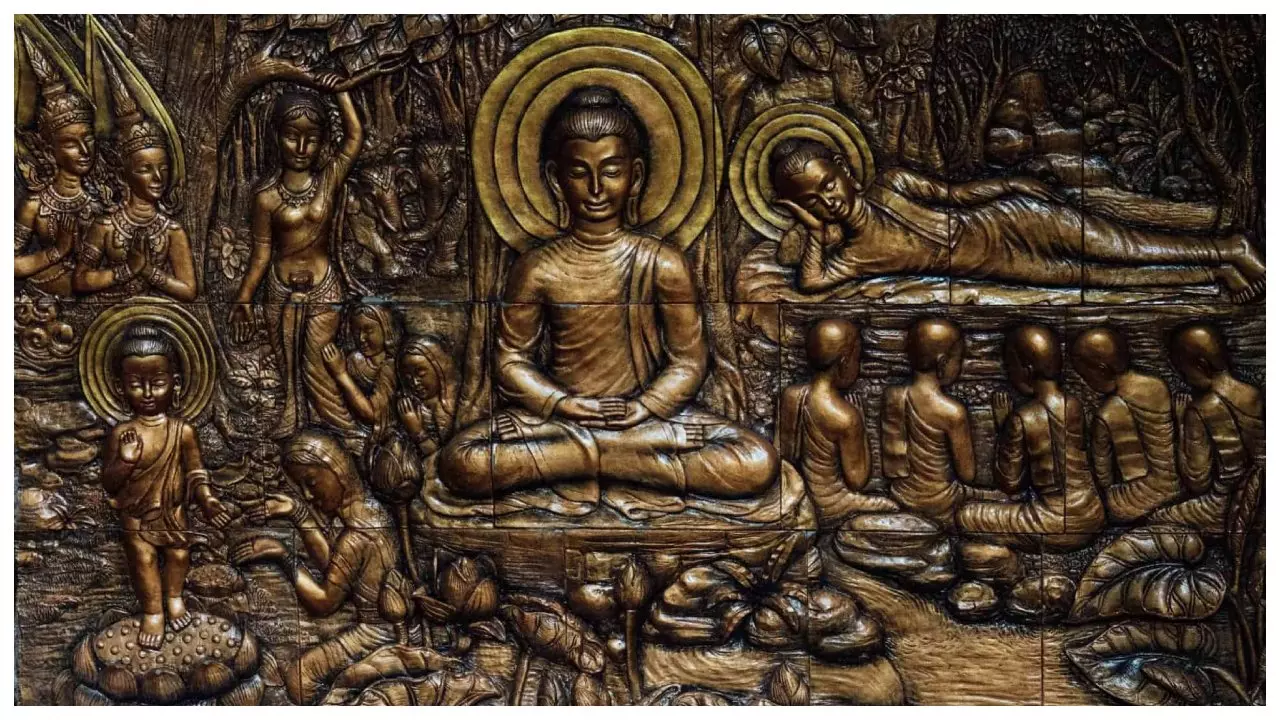

Buddha Purnima : गौतम बुद्ध एक प्रकाश स्तंभ हैं, उनका लोकहितकारी चिन्तन एवं कर्म कालजयी है और युग-युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है और उनका निर्वाण दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आज के दिन गौतम बुद्ध अपनी पूर्णता में खिल गये थे, वे अपनी पूर्णता के साथ-साथ मानव समाज की पूर्णता की खोज में लगे रहे और एक प्रेरणा और संभावना बने। यानी यही वह दिन था, जब बुद्ध ने जन्म लिया, शरीर का त्याग किया था, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिये एक महत्वपूर्ण दिन है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए गए हैं। अलग-अलग देशों में वहां के रीति-रिवाजों और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को श्रीलंकाई ‘वेसाक’ उत्सव के रूप में मनाते हैं जो ‘वैशाख’ शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनियाभर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बोधिवृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएँ सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। गरीबों को भोजन व वस्त्र दिए जाते हैं।

महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राजपरिवार में हुआ था। महात्मा बुद्ध को सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक महामनीषी, सिद्ध-संन्यासी, समाज-सुधारक धर्मगुरु में से एक माना जाता है। उन्होंने न केवल अनेक प्रभावी व्यक्तियों बल्कि आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्हें धर्मक्रांति के साथ-साथ व्यक्ति एवं विचारक्रांति के सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी क्रांतिवाणी उनके क्रांत व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं वरन् धार्मिक, सामाजिक विकृतियों एवं अंधरूढ़ियों पर तीव्र कटाक्ष एवं परिवर्तन की प्रेरणा भी है, जिसने असंख्य मनुष्यों की जीवन दिशा को बदला।

बुद्ध संन्यासी बनने से पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ थे। शांति की खोज में वे 27 वर्ष की उम्र में घर-परिवार, राजपाट आदि छोड़कर चले गए थे। भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ काशी के समीप सारनाथ पहुंचे, जहाँ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। यहाँ उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचें कठोर तप किया। कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह महान संन्यासी गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए और अपने ज्ञान से समूचे विश्व को ज्योतिर्मय किया। बुद्ध ने जब अपने युग की जनता को धार्मिक-सामाजिक, आध्यात्मिक एवं अन्य यज्ञादि अनुष्ठानों को लेकर अज्ञान में घिरा देखा, साधारण जनता को धर्म के नाम पर अज्ञान में पाया, नारी को अपमानित होते देखा, शुद्रों के प्रति अत्याचार होते देखे-तो उनका मन जनता की सहानुभूति में उद्वेलित हो उठा। लोकजीवन को ऊंचा उठाने के उन्होंने जो हिमालयी प्रयत्न किये, वे अद्भुत और आश्चर्यकारी है। बुद्ध के अनुयसा जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। बुद्ध के अनुसार, खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। कभी कम नहीं होती हैं। जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार, जीवन में तीन चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है- सूर्य, चंद्रमा और सत्य।

वास्तव में देखा जाए तो राज-शासन और धर्म-शासन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य जनता को सन्मार्ग पर ले जाना है। परन्तु राज-शासन के अधिनायक स्वयं मोहमाया ग्रस्त प्राणी होते हैं, अतः वे समाज सुधार के कार्य में पूर्णतया सफल नहीं हो पाते। भला, जो जिस चीज को अपने हृदयतल में से नहीं मिटा सकता, वह दूसरे हजारों हृदयों से उसे कैसे मिटा सकता है? राज-शासन की आधारशिला प्रेम, स्नेह एवं सद्भाव की भूमि पर नहीं रखी जाती है, वह रखी जाती है, प्रायः भय, आतंक और दमन की नींव पर। यही कारण है कि राज-शासन प्रजा में न्याय, नीति और शंाति की रक्षा करता हुआ भी अधिक स्थायी व्यवस्था कायम नहीं कर सकता। जबकि धर्म-शासन परस्पर के प्रेम और सद्भाव पर कायम होता है, फलतः वह सत्य-पथ प्रदर्शन के द्वारा मूलतः समाज का हृदय परिवर्तन करता है और सब ओर से पापाचार को हटाकर स्थायी न्याय, नीति तथा शांति की स्थापना करता है। बुद्ध अन्ततोगत्वा इसी निर्णय पर पहुंचे कि भारत का यह दुःसाध्य रोग साधारण राजनीतिक हलचलों से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए तो सारा जीवन ही उत्सर्ग करना पड़ेगा, क्षुद्र परिवार का मोह छोड़ कर ‘विश्व-परिवार’ का आदर्श अपनाना होगा। राजकीय वेशभूषा से सुसज्जित होकर साधारण जनता में घुला-मिला नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए तो ऐच्छिक लघुत्व स्वीकार करना होगा, अर्थात् भिक्षुत्व स्वीकार करना होगा।

मानवता को बुद्ध की सबसे बड़ी देन है भेदभाव को समाप्त करना। यह एक विडम्बना ही है कि बुद्ध की इस धरती पर आज तक छूआछूत, भेदभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। उस समय तो समाज छूआछूत के कारण अलग-अलग वर्गों में विभाजित था। बौद्ध धर्म ने सबको समान मान कर आपसी एकता की बात की तो बड़ी संख्या में लोग बौद्ध मत के अनुयायी बनने लगे। कुछ दशक पूर्व डाक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भारी संख्या में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को अंगीकार किया ताकि हिन्दू समाज में उन्हें बराबरी का स्थान प्राप्त हो सके। बौद्ध मत के समानता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देना आज भी बहुत आवश्यक है। मूलतः बौद्ध मत हिन्दू धर्म के अनुरूप ही रहा और हिन्दू धर्म के भीतर ही रह कर महात्मा बुद्ध ने एक क्रान्तिकारी और सुधारवादी आन्दोलन चलाया। समााजिक क्रांति के संदर्भ में उनका जो अवदान है, उसे उजागर करना वर्तमान युग की बड़ी अपेक्षा है। ऐसा करके ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। बुद्ध ने समतामूलक समाज का उपदेश दिया। जहां राग, द्वेष होता है, वहां विषमता पनपती है। इस दृष्टि से सभी समस्याओं का उत्स है-राग और द्वेष। व्यक्ति अपने स्वार्थों का पोषण करने, अहं को प्रदर्शित करने, दूसरों को नीचा दिखाने, सत्ता और सम्पत्ति हथियाने के लिए विषमता के गलियारे में भटकता रहता है।

बुद्ध ने जन-जन के बीच आने से पहले, अपने जीवन के अनुभवों को बांटने से पहले, कठोर तप करने से पहले, स्वयं को अकेला बनाया, खाली बनाया। तप तपा। जीवन का सच जाना। फिर उन्होंने कहा अपने भीतर कुछ भी ऐसा न आने दो जिससे भीतर का संसार प्रदूषित हो। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा कहो। यही खालीपन का संदेश सुख, शांति, समाधि का मार्ग है। उन्होंने अप्प दीपो भव- अपने दीपक स्वयं बनने की बात कही। क्योंकि दिन-रात संकल्पों-विकल्पों, सुख-दुख, हर्ष-विषाद से घिरे रहना, कल की चिंता में झुलसना तनाव का भार ढोना, ऐसी स्थिति में भला मन कब कैसे खाली हो सकता है? कैसे संतुलित हो सकता है? कैसे समाधिस्थ हो सकता है? इन स्थितियों को पाने के लिए वर्तमान में जीने का अभ्यास जरूरी है। न अतीत की स्मृति और न भविष्य की चिंता। जो आज को जीना सीख लेता है, समझना चाहिए उसने मनुष्य जीवन की सार्थकता को पा लिया है और ऐसे मनुष्यों से बना समाज ही संतुलित हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, समतामूलक हो सकता है। जरूरत है उन्नत एवं संतुलित समाज निर्माण के लिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जीवन में ढालने की। बुद्ध-सी गुणात्मकता को जन-जन में स्थापित करने की। ऐसा करके ही समाज को स्वस्थ बना सकेंगे। कोरा उपदेश तक बुद्ध को सीमित न बनाएं, बल्कि बुद्ध को जीवन का हिस्सा बनाएं, जीवन में ढालें।